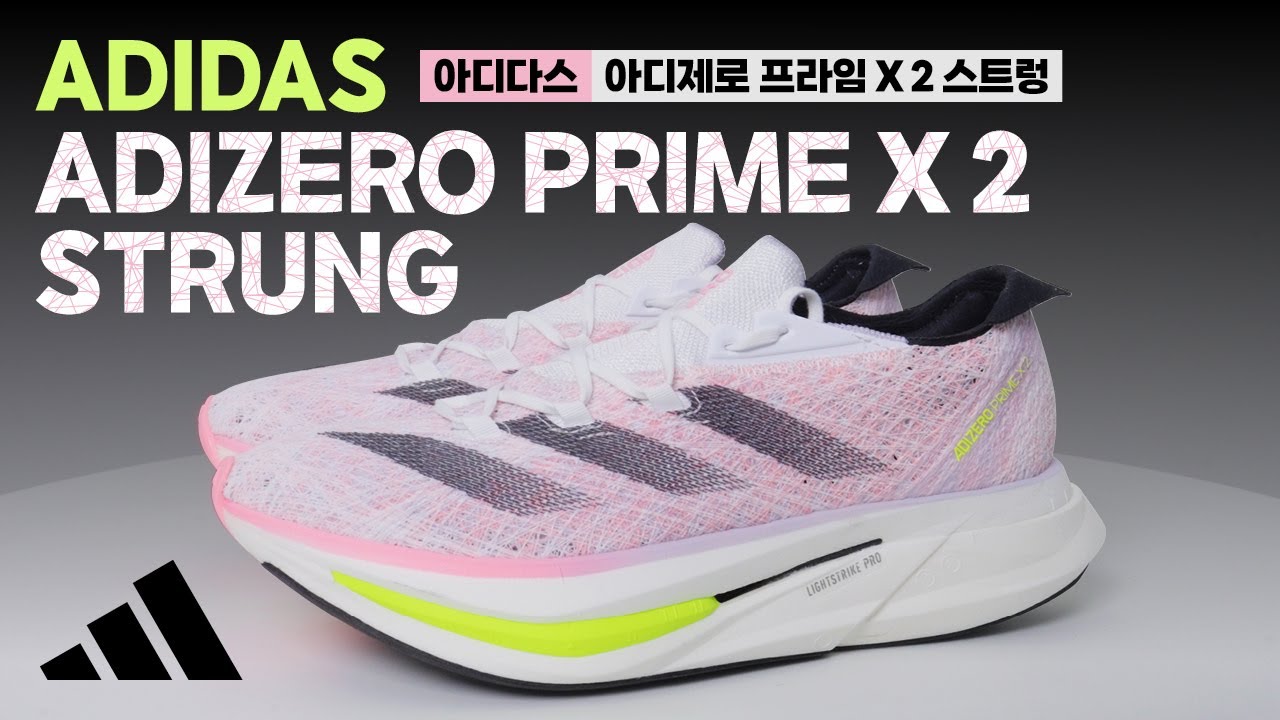

アディダスが開発したアディゼロ プライム X 2 ストラングは、競技ルールを意図的に無視した革新的なランニングシューズとして注目を集めている。このモデルは、ブランドの最新技術を結集し、ランナーのパフォーマンスを最大化することを目指して設計された。ミッドソールの高さとカーボンプレートの複数使用という特徴が、従来の枠を超えた推進力と快適性を提供する。以下では、このシューズの構造や実走テストの結果を基に、その魅力と実用性を詳しく探る。

概要

概要

アディゼロ プライム X 2 ストラングは、アディダスのランニングシューズラインナップの中で、独自のポジショニングを確立している。世界陸上競技連盟の規定では、ミッドソールの高さを40mm以内に制限し、カーボンプレートを1枚のみとするルールが存在するが、このモデルはそれを敢えて破ることで、ブランドの技術力を存分に発揮している。開発の背景には、ランナーが最高のパフォーマンスを発揮できるギアを追求するというアディダスの強い意志がある。主な革新点は、ミッドソールの多層構造とアッパーの先進的なテキスタイル技術だ。これにより、速いペースでの走行時に優れた反発力と安定性を提供する。全体として、ミッドフットやフォアフットストライカーをターゲットに設計されており、日常のトレーニングから高速ランニングまで対応する多用途性を備えている。このシューズは、技術の集大成として、ランニングギアの未来を予感させる存在だ。

スペック

スペック

アディゼロ プライム X 2 ストラングの基本スペックは、公式情報と実測値を基に確認されている。以下に主な項目をまとめる。

- スタックハイト: ヒール50mm、フォアフット43.5mm

- ドロップ: 6.5mm

- 重量: 27cm(USメンズ9)で約306g

- ミッドソール素材: ライトストライク プロ(3層構造)

- プレート: カーボンプレート2枚(上部フルレングス、下部アーチからトゥまで)

- アッパー: ストラング(ロボット編み込みテキスタイル)

- アウトソール: コンチネンタルラバー

- その他: オフセット設計でミッドフット走法に最適化

これらのスペックは、ブランドの公式サイトや専門レビューサイトから得られたもので、実際の使用感に直結する要素が多い。

ミッドソールの構造

ミッドソールの構造

ミッドソールのエンジニアリングは、このシューズの最大の特徴だ。ライトストライク プロと呼ばれる軽量で反発力の高いフォームを3層に重ね、間にカーボンプレートを2枚挿入している。上層部に1枚のフルレングスのカーボンプレートを配置し、下層部にはアーチからフォアフットにかけての部分的なプレートを追加。これにより、フォアフットエリアの柔軟性と推進力が強化されている。ヒールの高さが50mmに達する設計は、クッション性を高めつつ、速いペースでのトゥオフ時に爆発的なエネルギーリターンを生む。開発者は、フォアフットやミッドフットストライカーの走法を念頭に置き、着地時のソフトさと離陸時の反発をバランスよく調整したようだ。この構造は、従来のレーシングシューズでは見られなかった革新で、走行中の安定性を保ちながら、ペースが4分/kmを切るような高速域で真価を発揮する。全体のオフセットが6.5mmという設定も、自然なローリングを促進し、無駄なエネルギーロスを最小限に抑えている。

こうした多層構造は、単なる積層ではなく、各層の硬度や配置を精密に計算した結果だ。例えば、上層のフォームは足裏に直接触れるため柔らかく、下層は推進力を重視した硬めの設定となっている。このアプローチは、ランナーのバイオメカニクスを考慮したもので、長期的な使用においても疲労を軽減する効果が期待される。実際の走行テストでは、ジョギングペースからインターバルまで対応し、ミッドソールのレスポンスが一貫して優れていることが確認された。

アッパーの技術

アッパーの技術

アッパー部分には、アディダスのフューチャーチームが2016年から開発を進めてきたストラング技術が採用されている。この技術は、従来の織物やニットとは異なり、ロボットによるコクーンタイプの編み込み方式を基調とする。人間の足の非対称性や個別性をデータサイエンスで分析し、プログラミングされた複数の糸を活用して、各部位に最適な張力と密度を施す。たとえば、ヒールやアーチ周りは硬くロックダウンを強化し、フォアフットやトゥボックスは柔軟性を優先した構造だ。これにより、足の動きに沿ったフィット感を実現し、過剰回内や過剰回外などの問題を軽減する。

このストラングアッパーは、ニット一体型タンと組み合わせることで、シューズ全体の一体感を高めている。シューレースは補助的な役割に留まり、すでにカスタマイズされたアッパーが足をしっかりとホールドする。通気性も高く、長時間のランニングでも蒸れにくい点が評価される。開発プロセスでは、アスリートの動きデータをロボット工学にフィードバックし、糸一本一本にコードを埋め込むという革新的な手法が用いられた。この結果、アッパーは単なるカバーではなく、パフォーマンスを向上させるアクティブな要素として機能する。実用面では、着脱のしやすさと耐久性が両立しており、日常使いから競技まで幅広いシーンで活用可能だ。

着用感とパフォーマンス

着用感とパフォーマンス

着用時のフィット感は、ニットタンの柔らかさとストラングアッパーの精密さが相まって、非常に快適だ。足入れ直後から圧迫感がなく、ロックダウンがしっかり効くため、走行中のずれが少ない。テストでは、10kmの距離をさまざまなペースで試走した結果、5分30秒/kmのジョギングではフォアフットのクッションが心地よく、4分/km以下の高速域ではカーボンプレートの推進力が顕著に感じられた。ロッカー形状のジオメトリがスムーズなトランジションを促し、膝の持ち上げを助けるような感覚がある。

パフォーマンス面では、ミッドソールの3層フォームとデュアルプレートが、反発力と安定性を両立させる。高速走行時、地面を蹴る際に大きな力を必要とせず、自然に前進する推進力が得られる。アウトソールのコンチネンタルラバーは、薄いながらも優れたグリップを提供し、ウェットコンディションでも信頼性が高い。全体として、重量感はあるものの、一体感がそれを補い、楽しい走行体験を実現する。ただし、ヒールストライカーよりミッドフット走法のランナーに適しており、ペースの変化に柔軟に対応する汎用性が強みだ。このシューズは、技術の統合により、ランニングのダイナミクスを再定義する可能性を秘めている。

良い点

良い点

- ミッドソールの3層ライトストライク プロとデュアルカーボンプレートによる優れた反発力と推進力

- ストラングアッパーのカスタムフィットで、足の個別性に適応した快適なロックダウン

- フォアフットエリアのクッションが高速走行時の安定性を高め、疲労を軽減

- ロッカー形状のジオメトリが自然なローリングを促進し、効率的な走りをサポート

- アウトソールのコンチネンタルラバーが薄型ながら高いグリップと耐久性を発揮

- 一体型ニットタンが着用感を向上させ、ずれにくい構造を実現

- 革新的な技術統合で、ランニングの楽しさを再発見できる

悪い点

悪い点

- レーシングシューズとしては重めの重量が、高速レースでの負担になる可能性

- ヒールエリアのフレームがやや狭く、幅広の足型にはフィットしにくい場合がある

- ルール違反の設計のため、公式競技での使用が制限される

- ミッドソールの高さが原因で、低速ペース時の安定性がやや劣る

- アッパーの柔軟性が過度に感じられ、極端な回内足には追加サポートが必要

他のモデルとの比較

他のモデルとの比較

アディゼロ プライム X 2 ストラングを、前世代のプライム X 1やナイキのアルファフライ 3と比較すると、その独自性が際立つ。以下に主な項目を表形式でまとめる。

| 項目 | アディゼロ プライム X 2 ストラング | アディゼロ プライム X 1 | ナイキ アルファフライ 3 |

|---|---|---|---|

| 重量 (27cm) | 306g | 約290g | 約198g |

| スタックハイト | ヒール50mm / フォアフット43.5mm | ヒール49mm / フォアフット40mm | ヒール40mm / フォアフット32mm |

| ドロップ | 6.5mm | 8.5mm | 8mm |

| 主な技術 | 3層ライトストライク プロ、デュアルカーボンプレート、ストラングアッパー | 2層フォーム、シングルプレート | ズームXフォーム、デュアルエアポッド、カーボンプレート |

| 特徴 | ルール違反の高スタックで最大反発、ミッドフット向け | 軽量だがフィットに不安定さあり | 軽量でレース最適化、安定性高 |

| 弱点 | 重さによるレース不向き | ロックダウンの弱さ | 高価格と耐久性の懸念 |

この比較から、プライム X 2 ストラングは前作のフィット問題を改善しつつ、アルファフライ 3の軽量性に対して技術の多さを武器とする。トレーニング用途では優位だが、レースでは重量がネックになる。

結論

結論

アディゼロ プライム X 2 ストラングは、アディダスの技術力が結集したモデルとして、ランニングシューズの新たな地平を開く存在だ。ミッドソールの革新的構造とストラングアッパーの精密さが、速さと快適さを両立させる。主要な takeaway は、ルールを破ることで得られるパフォーマンスの可能性と、ランナーの個別ニーズへの対応力だ。ミッドフット走法のユーザーには特におすすめで、日常トレーニングでその価値を実感できるだろう。一方で、重量の影響を考慮し、レース用途では他の軽量モデルを併用するのが賢明だ。このシューズは、ランニング業界の未来を象徴し、技術進化が人間の限界を押し広げる可能性を示唆する。開発者の情熱が込められた一足として、長期的に所有する価値がある。

参考資料