概要

概要

米国の半導体産業は、グローバルな競争の中で深刻な課題を抱えている。インテルは昨年、約190億ドルの巨額損失を計上し、前CEOのパット・ゲルシンガーが辞任した後、米籍華人の陳立武氏が新CEOに就任した。こうした中、8月22日、インテルは米政府からの補助金を株式に転換する形で、政府が約19.9%の株式を取得することを発表した。これは、バイデン政権下の「チップス・アンド・サイエンス法」に基づく111億ドルの補助金が基盤となっている。政府はこれにより、インテルの最大単一株主となった。

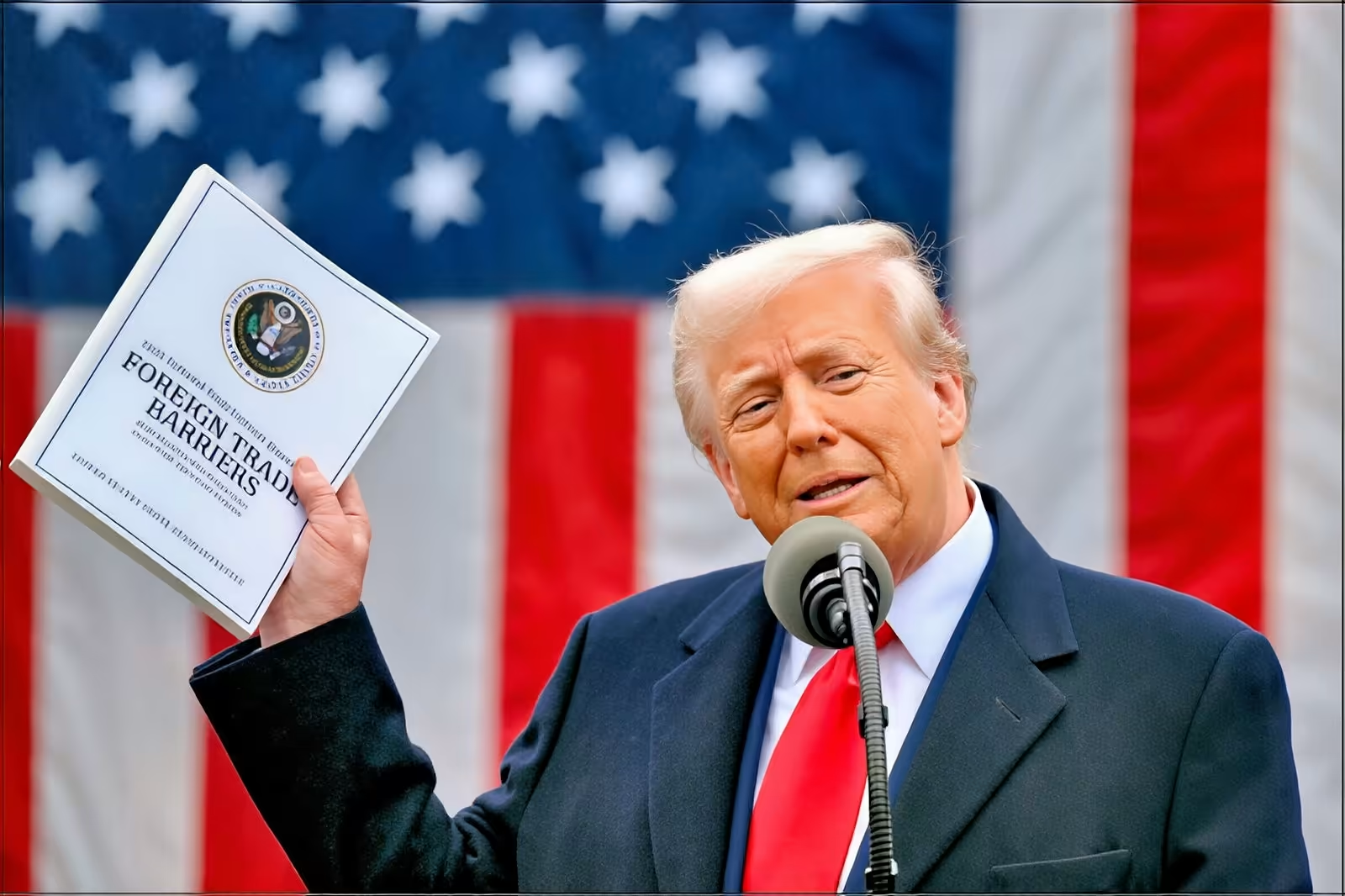

この動きは、トランプ政権の経済政策を象徴するものだ。トランプ氏は自身のソーシャルプラットフォームで、「一銭も支払わずに110億ドル相当の価値を得た」と自賛し、こうした取引を今後も続ける意向を示した。一方、台湾のTSMC(台湾積体電路製造)については、トランプ政権が現時点で入股を求めない方針を明らかにしている。NVIDIAのCEOである黄仁勲氏が、TSMCの魏哲家董事長との会談後、「入股しないと発表された」と述べ、懸念の払拭を強調した。しかし、米中間の地政学的緊張や半導体供給網の安全保障を考慮すると、TSMCに対する米国の圧力は今後も続く可能性が高い。

本記事では、インテル入股の背景からTSMCの立場、米国の戦略的意図までを分析する。半導体産業は、AIや軍事技術の基盤として国家安全保障に直結しており、トランプ政権の商人型アプローチが国際関係に与える影響は無視できない。こうした文脈で、TSMCが米商務省に対して「秘密なし」の状態にある理由や、将来のリスクを考察する。

インテル入股の詳細とリスク

インテル入股の詳細とリスク

インテルの入股は、単なる財政支援を超えた戦略的意味を持つ。米政府は、補助金を株式に転換することで、インテルの経営に間接的に影響力を及ぼす立場を確保した。インテル自身が取引所に公開したリスク評価では、政府の関与が経営の柔軟性を損なう可能性を指摘している。例えば、ワシントン・ポストなどのメディアは、これを基に政府の干渉リスクを報じている。

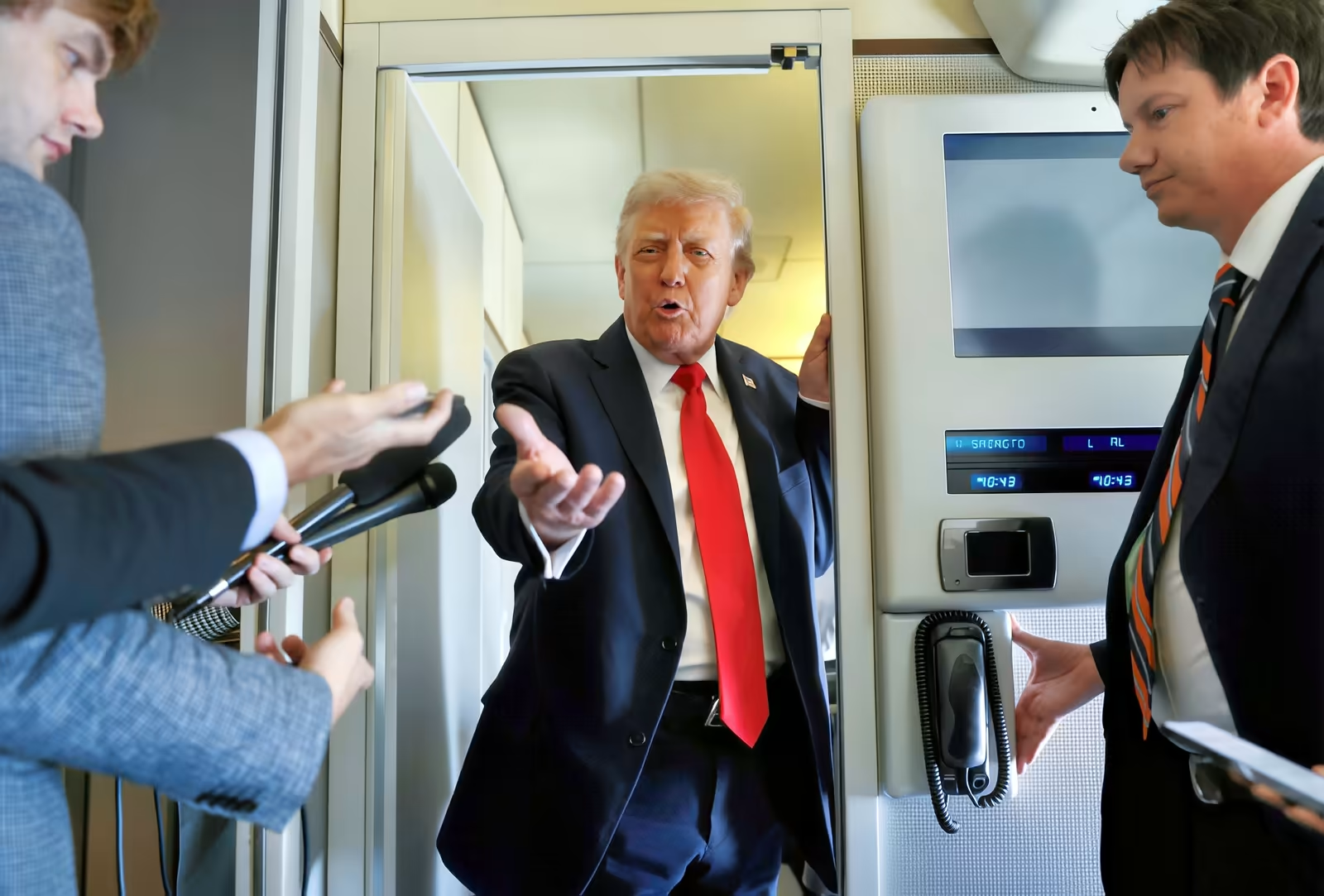

トランプ氏は、この取引を「納税者にとって有益」と位置づけ、自身のソーシャルメディアで繰り返し強調した。8月25日の投稿では、「これを不満に思うのは愚か者だ」と述べ、さらなる類似取引の意欲を示した。白宮経済委員会のケビン・ハセット氏は、CNBCのインタビューで、政府の10%保有が経営に干渉しないと主張したが、これは現実的でない。実際、トランプ氏は入股前に陳立武CEOを公然と批判し、辞任を要求した経緯がある。これにより、陳氏はワシントンに赴き、取引を成立させた。こうした事例は、株式保有の有無にかかわらず、権力による影響力が強いことを示す。

インテルの場合、補助金転換は即時資金確保のメリットがあるが、長期的に政府の監督が強まる懸念がある。半導体産業全体では、サムスンやマイクロンも補助金を受け入れているが、インテルへの入股は米政府の「嫡長子」としての位置づけを反映している。

TSMCに対する米国の姿勢

TSMCに対する米国の姿勢

TSMCは、グローバル半導体市場で圧倒的なシェアを占め、先進製程技術でリードしている。しかし、米政府の視線は厳しい。トランプ政権は、現時点でTSMCへの入股を否定しているが、これは一時的なものに過ぎない可能性がある。黄仁勲氏の発言は、TSMCの懸念を軽減するものだが、情勢の変動性を考慮する必要がある。

TSMCの時価総額は約1兆ドルに達し、米政府の補助金66億ドルを株式に転換しても、持株比率は1%未満に留まる。これが、入股を避ける一因だとする見方がある。しかし、米政府の真の狙いは、株式保有ではなく、TSMCの技術移転と米国本土への投資拡大にある。実際、TSMCはアリゾナ州への投資を650億ドルから1650億ドルに増額した。これは、米商務長官ハワード・ルトニック氏の直接交渉によるものだ。ルトニック氏はCNBCで、「補助金を撤回する」と脅し、投資拡大を迫ったと明かした。

こうした圧力は、TSMCの経営に深刻な影響を及ぼす。米政府は、補助金を餌にしながら、TSMCの供給網を米国中心に再編成しようとしている。TSMC側は、補助金放棄を検討しているとの情報もあるが、これは根本解決にはならない。

米商務省とTSMCの関係

米商務省とTSMCの関係

TSMCと米商務省の関係は、密接を極めている。昨年6月の株主総会で、TSMCは新任独立董事としてウルスラ・バーンズ氏を招聘した。バーンズ氏は、米商務省の供給チェーン競争力諮問委員会の副主席を務めていた経歴を持つ。TSMCの公式サイトでは、彼女の豊富な経験が列挙されているが、この任命は米政府とのパイプを強化する意味合いが強い。

ある専門家は、バーンズ氏の加入により、「TSMCは米商務省に対して秘密なしの状態になった」と指摘する。これは、情報共有の双方向性を示唆する。TSMCは、米政府とのコミュニケーションが台湾経済部よりスムーズで、時には台湾当局の代わりに情報を探る役割を果たすほどだ。こうした関係は、バイデン政権からトランプ政権への移行でも変わらない。米国の国家利益は、政権交代を超えて一貫しており、TSMCの技術が軍事・AI分野で不可欠だからだ。

この透明性は、TSMCにとって二重の刃だ。一方で、米政府の信頼を得るが、他方で、技術流出のリスクを高める。米中対立の文脈で、TSMCは米側の要求に応じざるを得ない立場にある。

主要半導体メーカーの比較

主要半導体メーカーの比較

| メーカー | 主な技術 | 特徴 | 弱点 |

|---|---|---|---|

| インテル | 10nm/7nm製程 | 自社設計・製造の一体化、米軍需依存 | 巨額損失と技術遅れ、CEO交代の不安定さ |

| TSMC | 3nm/2nm先進製程 | ファウンドリ専業、世界最大シェア | 地政学リスク(台湾依存)、米圧力の増大 |

| サムスン | 7nm/5nm製程 | メモリ・ロジック両輪、韓国政府支援 | 中国依存の供給網、米中間の板挟み |

| マイクロン | DRAM/NAND | メモリ専門、米本土生産強化 | 先進ロジック不足、競争力の低下 |

この表は、主要メーカーの技術力とポジションを概観する。インテルは米政府の支援を受けやすいが、TSMCの先進性に追いついていない。サムスンとマイクロンは、中間的な立場だが、地政学的緊張で影響を受けやすい。

米国の安全保障戦略と半導体

米国の安全保障戦略と半導体

米国の半導体政策は、国家安全保障の観点から形成されている。財務長官スコット・ベセント氏は、Fox NewsでTSMCの市場支配を「安全リスク」と警告した。これは、米軍需産業が先進チップに依存する中で、台湾依存の脆弱性を指す。

歴史的に、インテルは2013年から10nm製程を開発したが、2020年まで量産化に失敗。一方、TSMCは同年に3nm受注を開始した。この格差が、米政府のTSMC圧力を生んだ。2020年5月、トランプ政権下でTSMCはアリゾナ投資を発表。2022年のロシア・ウクライナ侵攻とChatGPTの登場は、チップ不足とAI競争を激化させ、輸出規制を強化した。

米中科技戦の文脈で、米国は自国供給網の確保と中国への供給遮断を目指す。TSMCは、この戦略の要石だ。インテルの不振が続く限り、米軍需部門はTSMCの技術を求め続けるだろう。

将来の展望とリスク評価

将来の展望とリスク評価

トランプ政権のTSMC入股は、現時点で低い確率だが、情勢次第で変わる。インテルの18A/14A製程が失敗すれば、米政府は再び圧力を強める。幕僚、特に国防関連がトランプ氏に進言する可能性は100%に近い。台湾の232関税問題も、交渉の材料になる。

TSMCの強みは、技術優位性だ。米政府の補助金は魅力的だが、放棄も選択肢。米中関係の変動性が高く、トランプ氏の予測不能さがリスクを増大させる。資本主義の原則を揺るがす入股戦略は、国際関係の新局面を生むかもしれない。

結論

結論

インテル入股は、米半導体産業の再建に向けた一手だが、TSMCへの波及は避けられない。米政府は、国家安全保障を優先し、TSMCの技術を米国中心にシフトさせるだろう。TSMCは、知恵を絞って対応すべきだ。半導体は、AIや軍事の基盤として、グローバル経済の鍵を握る。トランプ政権の商人アプローチは、短期利益を追求するが、長期的には同盟関係の信頼を損なう恐れがある。業界全体として、供給網の多角化が急務であり、技術革新が平和的な解決の糸口となるだろう。